Desde la cuna de San Ignacio hasta la de Santo Domingo, un periplo veraniego para contemplar ambas realidades desde todos los ángulos

Tenía ganas de escribir las impresiones del viaje veraniego, pero hasta ahora no he encontrado el sosiego para plasmar las ideas que me dan vueltas en la cabeza hasta ahora mismo, casi una semana después de volver de Salamanca, última etapa de un periplo que me llevó desde Loyola (Guipúzcoa), cuna de San Ignacio, a Caleruega (Burgos), cuna de Santo Domingo de Guzmán, pero pasando por el Pirineo de Lérida y el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta: tres mil kilómetros mal contados que se transformaron en toda una experiencia.

Digámoslo cuanto antes: en realidad, han sido dos viajes. El primero, espiritual, en el Centro de Espiritualidad de Loyola siguiendo los Ejercicios ignacianos que nos proponía Bert Daelemans SJ a mí y a los más de sesenta componentes de la tanda. Éramos un grupo variopinto y mucho más diverso que otras veces, calculo que con un tercio de laicos (incluido un matrimonio), en el que algunos veían la simiente de la sinodalidad de la Iglesia de la que tanto se habla.

Un tiempo fecundo y provechoso contemplando las obras de arte que iban afinando la mirada y despertando, a su debido tiempo, la percepción de las mociones que el Espíritu Santo iba haciendo llegar y que sólo es posible escuchar con atención en el silencio y con paz en el alma.

Sentía que los ejercicios de contemplación eran para mi espíritu como el agua de la que habla el salmo 65 y me hacían revivir por dentro: “Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman abundancia; rezuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría; las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan”.

Fue una experiencia muy fructífera de la que obviamente no puedo dar más detalles que estas pinceladas que, para entenderlas del todo, conviene haber pasado por la misma experiencia consoladora de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Fue un viaje precioso desde el páramo de los primeros días a la frondosidad de las etapas finales, rodeado por montañas imponentes en su altura y árboles tan robustos como los cedros del Líbano. Oración vocal, mental, de quietud, por hálitos… creo que no me quedó ningún modo de orar por experimentar. O eso creía yo… porque todavía me aguardaba un descubrimiento en ese campo que luego se dirá.

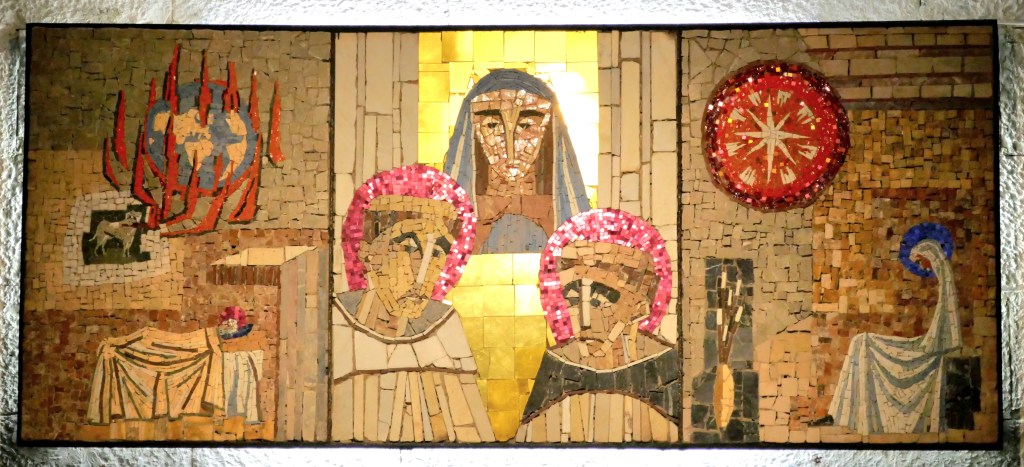

El mosaico del Cristo

Cumplidos los ocho días, con la emocionante misa final en la capilla de la Conversión de San Ignacio en la que el que daba los ejercicios pronunció una vibrante homilía reconfortante, tocaba iniciar la segunda parte del viaje. Tocaba despedirse del monumental mosaico del Cristo en la capilla del mismo nombre que nos había acompañado cada tarde en la eucaristía diaria. Ese retablo cerámico había disparado mi curiosidad hasta tal punto que sería determinante en la segunda parte del viaje que estaba a punto de emprender.

Me iba a acompañar mi amigo Ignacio, de quien diré que sería el compañero de viaje ideal si no fuera por sus ronquidos, pero eso es poca cosa al lado de la solicitud en atender cualquier requerimiento y la capacidad para resolver cualquier imprevisto. La cita era en el castillo de Javier para la hora del aperitivo. Y allí nos encontramos: él con su moto y yo, con mi coche recién cumplidos los 200.000 kilómetros.

Recorrimos despaciosos el castillo y rezamos ante el Cristo sonriente de Javier que cada noche nos había acompañado en la repetición de los ejercicios del día como foto fija mientras sonaba el padrenuestro en arameo que cerraba la jornada con la misma intensidad con que lo abría el ‘The deer’s cry’ por la mañana. Todavía sigo buscando cada mañana en la plataforma de música su musicalidad sobre la base de la oración de San Patricio: “I arise today…”.

El recuerdo del almuerzo quedará para siempre marcado por la insoportable presencia de las moscas que nos incordiaron mientras dábamos cuenta de suculentos platos de pescado, ahíto como estaba de tanta carne, cocinada de todas las maneras posibles, como nos habían servido en el comedor colectivo de Loyola.

De ahí, al vecino monasterio benedictino de Leyre y su impresionante cripta con los capiteles tallados antes de proseguir ruta hasta Jaca. Pero antes de llegar, paramos en San Juan de la Peña, expresión máxima del románico aragonés para ir poniéndonos a tono con lo que nos esperaba en las siguientes etapas del viaje, que a su dimensión exclusivamente espiritual había sumado una vertiente física.

En Jaca descargó una granizada intensa de la que nos libramos sobre la bocina resguardándonos en el interior del bar en cuya terraza estábamos haciendo tiempo para la cena. ¡Cómo llovía, madre mía! Dio para poco la visita a la capital del Pirineo aragonés aunque por la mañana, después de desayunar, acudimos a misa a la capilla de Santa Orosia de la Catedral. Yo recordaba haber caminado por la montaña desde Yebra de Basa hasta el alto donde estaba la ermita de esta mártir decapitada durante la invasión musulmana, por lo que me sentía familiarizado con las escenas milagrosas que recubrían las paredes.

Comunión de rezos

Porque no llevaba la libreta negra encima, pero esa eucaristía de las nueve de la mañana bien se hubiera merecido una crítica de las que compongo semana a semana. Jamás escuché tal guirigay entre la asamblea, que no rezaba al unísono componiendo el cuerpo místico que le corresponde sino cada uno por su lado, a una velocidad diferente, con lo que el resultado era un cacareo que difícilmente podría considerarse oración colectiva. El oficiante llegaba a callarse por momentos para intentar retomar el hilo de las rúbricas del pueblo, pero era imposible. Y eso que no seríamos más de quince personas en los bancos.

Con esa primera impresión arrancamos hacia la Vall de Boí, nuestro destino en este viaje a más de mil kilómetros de casa. El paisaje era ciertamente maravilloso, bellísimo. Y los últimos tramos hasta Tahull, donde íbamos a establecer la base, fueron preciosos. Mi amigo Ignacio, como buen motero, se lamentaba de que se hubiera terminado el camino, que era en sí mismo un espectáculo. Y no nos había llovido, rompiendo los pronósticos meteorológicos que tanto nos habían alarmado.

Nuestro objetivo eran las iglesias románicas de los Pirineos, que íbamos a visitar con detenimiento y sin ninguna prisa. Caminatas suaves junto al río San Martín, paseos hasta miradores cercanos para admirar el valle y mucho relax formaban también parte del paquete de vacaciones.

Empezamos por la de Santa María en Tahull, la única en el casco urbano de una pequeña población de 280 vecinos a 1.500 metros de altitud. La única también abierta al culto, los sábados por la tarde y domingos alternos, creo recordar que anunciaba en un folio pegado al cancel de entrada. En el resto, ni eso. Luego nos explicaron que habían tenido servicios religiosos hasta fecha bien reciente, pero que el declive de la feligresía las había dejado vacías.

Era más que una frase hecha. En efecto, allí estaban las iglesias reconstruidas y perfectamente conservadas, con los fragmentos reproducidos de los impresionantes frescos por los que se han ganado el membrete de Patrimonio de la Humanidad, según la Unesco. Pero no había vida en ellas. Vida espiritual, quiero decir. Sólo turistas, gente que va y viene, mira con curiosidad las paredes, se asombra de la luz que entra por las ventanas aspilleras, y se pregunta qué significado tendrían los objetos litúrgicos que se ven desperdigados.

Nadie que les rece

En la iglesia de San Félix de Barruera, en la que se asienta la cofradía del rosario de la localidad, el altarcito que forma parte del monumento eucarístico del Jueves Santo causa pena: los candelabros torcidos, los paños polvorientos y el desdoro general hablaban de una fe arqueológica, que se había quedado congelada en una época sin el aliento del Espíritu que hace revivir. Sin nadie que les rece a los santos ni a Dios. Sin nadie que se estremezca como para escapársele un padrenuestro ante el Descendimiento de Erill la Vall.

Las explicaciones de los paneles o de los audiovisuales abundaban en esa idea de una fe superada, de una reliquia del pasado que se conservaba no por su utilidad para las generaciones futuras sino por su aportación a la identidad colectiva, como si la pretensión de dar gloria a Dios de sus constructores se hubiera transferido al elogio de una causa identitaria colectiva a cuyo servicio se había puesto sin disimulo. No sé si me explico: la expresión de religiosidad se había transmutado en expresión ideológica.

Todo de un modo muy sutil, por supuesto. Pero por ello mismo, más efectivo. En los guiones de los carteles, la construcción de las iglesitas obedecía a motivos de control y dominación del pueblo llano por parte de la nobleza y la jerarquía eclesiástica en una lectura muy althusseriana que obvia cualquier otra motivación del espíritu (en este caso, con minúscula, aunque también podría escribirse con versales).

No había descalificaciones ni caricaturas de la pulsión religiosa, simplemente se ignoraba como algo caduco, ya superado, que había dado sus frutos artísticos principalmente en otro tiempo, pero que ya no tiene nada que decir al hombre del siglo XXI más allá del esplendor artístico innegable. Hasta la iglesia de El Pont de Suert, una prodigiosa obra de hormigón armado nacida en 1950 de un proyecto de Eduardo Torroja cuando se construía el embalse de Escales del Noguera Ribagorzana, daba la impresión de estar necesitada de una mayor implicación de la feligresía: sus paredes con chorreones de humedad así lo indicaban.

¿Dios cruel o amable?

Lo más impactante me llegó con un epígrafe en San Clemente de Tahull, la joya de la corona del románico pirenaico ilerdense. Decía textualmente: “¿Un Dios cruel o un Dios amable?”. Y explicaba que el Cristo en majestad del ábside -una imagen archiconocida e inconfundible- era una seria advertencia del Juicio Final para someter coactivamente a los feligreses en vez de una manifestación del amor paternal de Dios.

Y ojo, que lo que más me chirrió no fue el adjetivo cruel aplicado (entre interrogantes, por supuesto) al Dios de los cristianos sino el otro término de la disyuntiva. Ese amable que implica que no se ha entendido nada de la fe en Dios uno y trino. Por supuesto, sin leer a San Juan en su carta primera o en la fórmula más condensada del kerygma cristiano contenida en Jn 3, 16.

Amable, según el diccionario de la Real Academia, es digno de ser amado. ¿Se capta ya la finísima artimaña con que se convierte a la criatura en sujeto activo del amor hacia el Creador y no en su sujeto paciente? Quizá es que uno todavía tenía bien reciente la contemplación para alcanzar amor que propone San Ignacio, donde invita a darse cuenta de que todo se nos ha dado, también el amor primero: “Mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida potencia de la suma y infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, así como del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas”.

Aquellas venerables piedras que habían permanecido en pie mil años ya no cumplían otra función que asombrar al viajero sin moverle a la piedad. Es la misma impresión que causan las obras artísticas de temática religiosa en los museos, tan fuera de contexto y cercenada la función para la que fueron compuestas que sólo se nos plantea un goce estético alejado del verdadero gozo espiritual que produce su contemplación en el fiel.

Si insisto en ello es porque la experiencia de esta segunda parte del viaje era diametralmente opuesta a la que había vivido en Loyola, donde la obra de arte -no necesariamente con motivos religiosos- había servido (con simples fotocopias en blanco y negro) para contemplar la acción del Espíritu. Y porque estoy convencido de que hemos de recuperar esa dimensión fundamental del arte en línea con lo que hace Bert Daelemans con osadía y conocimientos muy superiores a los míos.

Vísperas con los monjes blancos

Dejémoslo estar pues y crucemos los muchos túneles de Escales y Olvena para llegar a Santa María de Huerta, atravesando Benabarre y Barbastro hasta enlazar con la autopista camino de Zaragoza, en cuyo límite provincial por el sur nos detuvimos para alojarnos en el último núcleo habitado antes de pasar a Soria. Estábamos haciendo, sin proponérnoslo, el mismo viaje que los monjes blancos de Claraval cuyas fundaciones entraron por el Pirineo catalán y fueron bajando a otras latitudes de la península.

Nos interesaba visitar el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, cuyo refectorio deja sin palabras. Como aquí sigue viviendo una comunidad monástica, no puede hablarse de que aquí la fe sea un recuerdo de otros tiempos sino que el monasterio se ha mantenido en uso prácticamente novecientos años salvo un periodo de exclaustración de casi un siglo entre los siglos XIX y XX.

El recorrido minucioso por las zonas visitables del conjunto monumental -literalmente patas arriba en muchas estancias para resarcir los efectos de la riada de 2018- desembocó en la tienda, donde echamos un rato de charla con el monje portero, natural de Venta de Baños, que acabó encomendádonos que rezáramos por él al Cristo del Amor, que había conocido en sus visitas a la Semana Santa sevillana cuando estaba en el siglo, antes de entrar en religión.

El caso es que me interesé por el horario de vísperas y allá que nos encajamos, a las siete menos cuarto, para seguir el oficio divino en una capilla alta mucho más recogida donde los monjes ocupan en las horas litúrgicas. Sillería contemporánea, crucifijo también coetáneo y el sagrario incrustado en un retablillo con puertas para literalmente esconderlo cuando se oficia misa, en la que el altar se convierte en el centro de la celebración.

Desde la orilla del río Jalón (el mayor afluente del Ebro por la derecha, según aprendimos en el colegio cuando se enseñaban estas cosas) iniciamos la última etapa de nuestro viaje atravesando la provincia de Soria y la ribera del Duero para plantarnos en Caleruega, al sur de Burgos. En realidad, no habíamos previsto pasar por allí, pero el mosaico del Cristo de la capilla de Loyola me llevó (y arrastré a Diazpe) hasta la cuna de Santo Domingo de Guzmán.

En busca de mosaicos y vidrieras

¿Por qué fuimos entonces? A ver mosaicos. Y vidrieras. Hay que ser muy ‘freak’ para meterse cuatrocientos kilómetros adicionales entre pecho y espalda, pero tampoco teníamos motivos para negarnos a visitar la que resultó ser el mayor descubrimiento de todo el viaje. El caso es que yo me había quedado prendado de aquel retablo de mármoles y lajas de la capilla del Cristo del centro de espiritualidad jesuita de Loyola y le había pedido norte al director de la casa sobre su autor.

Resultó ser de un fraile dominico navarro, Domingo Iturgáiz, que se había estrenado componiendo vidrieras en el nuevo santuario de la Virgen del Camino, a la entrada de León, que supuso un jalón en la renovación arquitectónica religiosa en la España preconciliar merced al proyecto del fraile arquitecto Coello de Portugal. El caso es que Iturgáiz era responsable de los mosaicos de la cripta bajo la iglesia del monasterio de las dominicas de Caleruega y de una vidriera cenital en la sala capitular deslumbrante en todos los sentidos.

Descubrimos un conjunto extraordinario a lo largo de una pormenorizada visita de casi hora y media de duración que nos guió un técnico de turismo en exclusiva para nosotros y otra pareja más. El antiguo noviciado dominico se transformó en centro de espiritualidad en una reconversión similar a la que había vivido la Loyola jesuítica, marcada por el declinar de vocaciones. Hoy por hoy, el noviciado dominico para toda España está en el convento de Santo Tomás de la calle San Vicente de Sevilla, a no más de quinientos metros de donde escribo estos apuntes y a otro tanto del Alcázar donde el rey Alfonso el Sabio otorgó el privilegio rodado a la comunidad de madres dominicas sobre el señorío de Caleruega y sus tierras.

Así que no nos vayamos todavía de allí. La visita fue un recorrido preñado de arte, por supuesto, pero también de historia, ciencia, antropología y hasta teología. Es difícil encontrar a alguien que no disparate cuando se habla de la Inquisición y los dominicos, por ejemplo. O que tenga los suficientes conocimientos mistagógicos y litúrgicos para no desafinar pulsando las teclas religiosas correctas. Todo eso lo cumplió de sobra y fue una delicia. Como descubrir el código que marcaban los cipreses plantados en los claustros monacales: un árbol anunciaba abasto de agua; dos ejemplares, comida; y tres o más, hospedaje. El claustro de las dominicas tiene dos de estas coníferas de hoja perenne, pero nosotros comimos fuera.

La última cabalgada nos llevó hasta Salamanca, donde pasamos la noche de feria, en el arranque de las fiestas patronales de la Virgen de la Vega. Fue el contrapunto festivo a un viaje tan espiritual en el que había pasado de la fe ardiente en el pecho a la fe esclerotizada pasando por la fe declinante.

Espero que quien lea estas impresiones sea capaz de suplir con su imaginación los huecos que las palabras son incapaces de rellenar, para pasarlo por el corazón (eso es recordar) pero no con el ánimo exclusivo de reconstruir (como en las iglesias yertas del Pirineo) sino con el mucho más satisfactorio de revivir (como le pasó al autor en Loyola).

Autor de las fotografías: Ignacio Díaz Pérez

Replica a rafaguilarsanchez Cancelar la respuesta